Planeta Maño

Por allí nos vemos. Vida nueva, blog nuevo:

Bienvenidos al PLANETA MAÑO

Por allí nos vemos. Vida nueva, blog nuevo:

Bienvenidos al PLANETA MAÑO

La primavera acaba de empezar.

Tarda más en hacerse de noche

y han vuelto todas las golondrinas.

Lo pienso mientras oscurece y me besas con los mismos labios,

entre las mismas sábanas sucias que te esperan.

Nos reímos.

Y me repito que tengo lo que quiero.

Pero ya no es igual.

Antes todo era nuevo y tocarte teñía el día.

Ahora la luz del sol es más tenue.

Por eso esta madrugada

me he acordado de la última primavera

y de cómo te quería entonces.

Me he dicho que tal vez estamos envejeciendo.

Me he sentido triste.

Y aún así, sé que me quedaré contigo.

Pase lo que pase.

Porque eres lo que he elegido

Y no hay escapatoria.

Once de la mañana. Me despierto con un café del Starbucks y un cigarro después de una noche larga en casa de B, cantando a voz en grito los temas del Singstar, como si nos fuera la vida en ello, entre copas de Cacique y mucho humo; con el primo Paco.

Resaca.

Vuelve a ser domingo en Madrid. Está nublado y casi no entra gente en la librería. Desde el ordenador de la planta baja escribo en el blog. Me digo a mí misma: ME VOY. Está decidido, y al pronunciar esa afirmación tan simple el cielo gris, corriente, del montón, adquiere un tinte a día del juicio final que me provoca un escalofrío.

Me escapo a otra ciudad, a empezar de cero... a huir.

Han pasado cosas. ¿p? y yo hemos hablado mucho. La tarde en que llegué a la librería y Silvi me recibió encasillándome "sin malicia" en el perfil de niña repollo queda ya muy lejos y adquiere para mí, al observarla con perspectiva, la categoría de principio de nuestra historia; una historia que ahora va a seguir sin mí porque me salgo del camino y, para abrir una puerta, con una pena que me exprime por dentro, cierro otra.

Algún día me haré mayor, pero no será hoy. Cada vez estoy más convencida de que, paradójicamente, quien decide crecer es el que se queda; el que se atreve a meterse en el agua hasta el cuello y no sale corriendo cuando le salpican las olas pequeñitas que alcanzan la orilla... durante estas noches de insomnio, previas a la decisión, he querido quedarme, no irme de la playa nada más que con la última luz, aunque en mi fuero interno sabía desde el instante en que recibí "La llamada de Svern" que me marcharía.

Pienso en mis amigos y en las renuncias mudas que se vienen conmigo; en todo lo que no se volverá a repetir porque, por mucho que lo intentemos, ya no tendrá el color de lo corriente, sino de lo esporádico; en los abrazos y las madrugadas que me voy a perder; en la batalla interrumpida...

Y aún así sé que tengo que irme, descubrir lo que está por venir. Ya lo hice una vez y, teniendo en cuenta todas las cosas buenas que he vivido, si ahora me quedara, nunca me lo perdonaría.

Cenamos en bajando al sur. Llegamos hasta allí después de rastrear la falla de D, a lo largo de la Avenida del Puerto, hasta dar con ella. Por la tarde habíamos estado en la playa, tomando un pacharán en uno de los chiringuitos de la Malvarrosa. Hacía viento y fumamos sin parar cerca de la arena. Nos cansamos. Reímos. Hicimos fotografías. Luego cayó la noche y no era oscura, más bien rojiza, llena de ruido en la calle y falleras, muchas falleras y falleritas desfilando en la ofrenda o volviendo a casa muertas del cansancio.

Y así acabamos en Bajando al sur; sentados a una mesa redonda, agotados y sin hambre, abocados irremediablemente a planear el nacimiento de Vituperio Leonardo; el hijo común cuya paternidad asumiremos todos. Tendrá, por lo menos, diez padres y diez madres, y crecerá en la libertad más absoluta, nutriéndose de la sabiduría de Vitu y la cinefilia de B; clubculturizándose con ¿p? e interrogándose con cada uno de los controvertidos consejos que Cris o yo podamos darle... Vituperio Leonardo: su tía Ana Mari le enseñará a diseñar muebles y su abuelo Rafa tratará de ganarle para el Animismo, esa religión. Será feliz.

Yo creo que nosotros, al imaginarlo, lo fuimos un poco. Los viajes contribuyen a alejarnos de la realidad, nos ayudan a levantar los pies del suelo y a reencontrarnos. Nos hacen más leves. Pedimos Lambrusco, brindamos, seguimos riéndonos y repasamos por enésima vez nuestras canciones favoritas hasta llegar a Resistiré, la canción de Átame compuesta por el Duo Dinámico. Mientras la tarareábamos pensé en escribir este post, en que me gustaría ser capaz de regresar a ese momento siempre y recordarnos así pasado mucho tiempo.

Ahora hemos vuelto, las fallas se han quemado y sólo nos queda la memoria apoyada en un montón de fotos. Hasta el año que viene.

- No matarán a una mujer.

- Eso es una estupidez. Ya han matado a siete y de todas formas preferiría no acabar aquí sola.

Dice esto y rompe a llorar. Sólo quedamos dos. Los secuestradores, armados y con pasamontañas, se mantienen fieles a su plan: han entrado en la embajada a las nueve de la mañana y nos han colocado contra la pared. No parecía importarles que fuésemos visitantes o empleados del cuerpo diplomático. Nos han contado. Al principio éramos 35, pero han dejado salir a once escogiéndolos al azar.

El resto hemos sido conducidos a uno de los despachos con paredes de cristal de la planta baja, donde después de apartar los muebles a un lado nos han obligado a sentarnos en círculo sobre la alfombra. Uno cada hora, eso es lo que ha dicho el cabecilla, y el que abra la boca o levante la mirada del suelo me lo va a poner fácil cuando tenga que elegir quién va a ser el primero en palmarla. Sus propias palabras le han provocado una risa histérica; y sin explicarnos cuál era la causa de su acción ha salido al vestíbulo cerrando violentamente la puerta.

Los siguientes sesenta minutos han transcurrido en silencio. Con los ojos clavados en los zapatos rojos de tacón que llevaba la chica acurrucada a mi lado, me he sentido como un pez dentro de un acuario, envuelto en una soledad hermética, de mar. No han dejado de vigilarnos. Hacía calor. Las gotas de sudor me pesaban en los párpados cuando, por fin, a las diez en punto la puerta ha vuelto a abrirse. Se han escuchado algunos gemidos ahogados. Nadie quería llamar la atención, pero los zapatos rojos de tacón no han pasado desapercibidos.

El cabecilla se ha acercado hacia mí para, tan sólo a unos pasos de distancia, desviarse ligeramente a la izquierda.

- Mirad lo que voy a hacerle a esta puta y sabréis lo que os espera.

La chica de los zapatos rojos, paralizada, ha empezado a gritar de terror. Uno de los encapuchados la ha obligado a levantarse estirando de su melena rubia y la ha arrastrado hasta el centro del círculo. Allí, ajeno a sus súplicas desgarradas, el cabecilla le ha volado la tapa de los sesos.

Después del disparo, hemos escuchado el golpe fofo del cadáver contra el suelo y asistido al avance lento de la sangre viscosa por la alfombra. Ahora han pasado 22 horas y, agotándonos poco a poco, hemos visto caer 22 cuerpos que, predecibles, han dejado su huella al ser arrastrados fuera del despacho. Y sólo quedamos dos.

La mujer sentada frente a mí llora escondiendo su rostro entre las rodillas. Está apoyada en la pared; las piernas flexionadas, rodeadas por sus brazos escuálidos. Es menuda, más cerca de los sesenta que de los cincuenta años, y me sorprendo pensando que, de no ser por la circunstancia, jamás me habría fijado en ella. Apenas quedan 45 minutos para que liquiden a uno. En un par de horas, los dos habremos muerto, he perdido toda esperanza. Sin embargo, mi desconcierto aumenta al escucharme a mí mismo en un intento estúpido por calmarla:

- Tal vez aún puedan ayudarnos. Murmuro.

Entonces ella levanta la vista y con un gesto avergonzado se limpia la nariz e intenta detener su llanto. No hay duda de que mis palabras le han causado cierta impresión. Las interpreta como la regla mágica de un juego y recobra con una rapidez inusitada la compostura.

- Tal vez... Me dice sonriendo agotada. -¿Cómo te llamas?

- Rafa, ¿y tú?

- Me llamo Teresa, y creo que debería morir yo.

- Ninguno de los dos deberíamos morir pero, en cualquier caso, me temo que eso no depende de nosotros.

Teresa me clava los ojos y, durante unos segundos, sin decir nada, se limita a buscar algo en los bolsillos de su gabardina.

- ¡Aquí están! Exclama sacando una par de bolígrafos y una pequeña libreta.-Haremos una lista. Escribiremos las razones por las que merecemos morir primero y se las entregaremos a ese cerdo por escrito para que al menos la última hora escoja con criterio. Toma. Me tiende un trozo de papel y uno de los bolis. Seguro que te gano.

¿Por qué merezco morir? ¿No es esta una situación absurda? Teresa está completamente ida, inmersa en la enumeración de sus razones: es más vieja, yo acabo de cumplir los treinta y tengo toda la vida por delante, aunque tal vez ella tenga más gente esperándola; más gente necesitándola en casa... hijos, un marido... yo estoy solo y, ahora mismo, lo que más miedo me da es ver como le pegan un tiro y se la llevan dejándome cara a cara con mis últimos sesenta minutos.

- Tengo miedo. Reflexiono en voz alta. Miedo a que tú no estés. Esa es mi razón.

De nuevo consigo conectar con ella. Lo que digo la rescata de su letargo y le recuerda que estamos juntos. Me sonríe. Sin ponerme de pie, reptando por la alfombra, me acerco a su lado y le tiendo mi mano. Noto el contacto de su piel fría. Estamos hartos de llorar, de contener el vómito, de descender vertiginosamente hacia la locura. Respiro hondo, apurando el oxígeno de nuestro acuario de cristal. Me acoplo al ritmo de la respiración de Teresa, y espero paciente a que la puerta vuelva a abrirse.

Padre duerme. Oye cómo respira. Lo hace con cierta dificultad. El aire se le enreda en los años y tarda más en entrar y salir.

Está viendo la televisión en la sala a oscuras cuando se descubre pensando en la boca entreabierta de su padre dormido; imagina la calidez embotada de su aliento casi anciano, los labios demacrados y la expresión vencida, ganada por el agotamiento. Siente repulsión. Sus propios pensamientos le producen asco.

Mañana cumple 30 años; 20 se los ha pasado sin escuchar el tiempo. Y Padre tiene la culpa. Siempre lo ha creído así. Padre es culpable de que los relojes se detuvieran, de que, desde niño, llegue tarde a todas partes y cualquier cosa le cueste un poco más que al resto. Incluso a la hora de irse a la cama, su cuerpo gordo y feo se retrasa en el proceso: Apaga la tele, arrastra los pies descalzos hasta el baño y se estremece al contacto frío y pegajoso de las baldosas. ¿Cuánto hace que no las limpian? Imposible calcularlo en minutos o en segundos; para él esas medidas no existen.

Se lava los dientes, orina y, sin tirar de la cadena, avanza por el pasillo hacia su habitación. Los techos son altos; las paredes gélidas; el piso está plagado de humedades y la luz de la lamparilla que enciende confiere al espacio un color vírico. Aún vestido, inicia la tarea de apartar uno a uno los quince muñecos de peluche que, dispuestos en el mismo orden del día anterior y del que vendrá, le observan con ojos de plástico desde la colcha de su cama. Los retira con un cuidado irracional, cogiéndolos con las mismas manos que ocasionalmente, cuando Padre le da dinero, acarician a las putas.

Mañana va a cumplir 30 años.

Su mirada de fiera adiestrada se pasea de un lado a otro, recorre con ansia el territorio conocido, confirma la situación segura de su jaula: desde el pijama arrugado bajo la almohada y los libros de literatura juvenil poblando las altísimas estanterías de madera, hasta el reloj de pulsera en la mesilla; un reloj de cuerda fabricado para la muñeca de un niño, todo lo más para la de un adolescente, con la esfera empañada y la correa de piel envejecida; un reloj hueco.

Fue un regalo de Comunión. Se lo compró Madre porque sabía la ilusión que le hacía tener uno. Intenta recordar. Cierra los ojos. Por fin la ve. Vuelve a ser pequeño y Madre entra para darle un beso de buenas noches. Cree que ya está dormido, pero se equivoca. Él la espera despierto porque disfruta intuyendo sus previsibles gestos de cariño: como le arropa, como le besa y, finalmente, como se entretiene con el reloj y le da cuerda. Cada noche igual, al salir deja tras de sí el tic tac del reloj restablecido, garantizando con él la existencia de su día siguiente, que habrá de transcurrir previsible, ordenado en horas, en cuartos, en ángulos agudos, rectos y obtusos.

Madre le habla con paciencia durante el desayuno, le explica dónde se esconde el tiempo, cómo puede encontrarlo partiendo con atención la esfera del reloj; y mientras Padre, recién duchado, a punto de irse al trabajo, les observa con desprecio apoyado en la pila de la cocina, con una taza de café, fumando un cigarrillo; marcado a fuego por las ojeras del mal sueño y sin decir nada.

Padre fue joven una vez, pero envejeció de golpe la misma madrugada en la que los relojes se quedaron mudos, porque Madre no sólo se llevó el tiempo al marcharse, sino también la vida de Padre, su vida entera; la arrancó de cuajó y se la llevó con ella para dejarlo vacío por dentro con la única compañía de un retrasado; el nombre que, desde que se quedaron solos, Padre utiliza para dirigirse a él.

Sin despedirse, Madre hizo las maletas y se largó con alguien que sí la quería, aquella madrugada. Eso gritó. ¡Que lo oigan los vecinos! ¡Que se enteren! ¡Lo que tú eres es una mierda; una puta mierda que no me ha sabido querer! ¡Y ya estoy harta! Estarás contento. Has podido conmigo..

Lo dijo todo llorando. Estaban borrachos los dos; y él, que acababa de cumplir diez años, escuchó la pelea protegiéndose del miedo debajo de las sábanas. Sentía pánico ante la posibilidad de que Madre se fuera y olvidara darle cuerda a su reloj.

Ocurrió exactamente eso.

La colcha está ahora despejada, los peluches descansan amontonados en la butaca, que hay junto a la única ventana de la habitación. Al otro lado del cristal, la ciudad dormida, apenas iluminada, respira al ritmo entrecortado de los ronquidos de Padre.

Apaga la luz. Se desnuda a oscuras e inmerso en su silencio de tiempo se repite que algún día lo matará. Una muerte necesaria. Será fácil. Antes de acostarse, cambiará el rumbo y se dirigirá a su dormitorio. Cogerá la almohada con sus manos de hombre fuerte y no le dejará ni una pizca de aire dentro del cuerpo. Sabe que más tarde o más temprano le descubrirán. Saldrá en los informativos y nadie entenderá por qué lo hizo.

¿Y qué más dará?

Por debajo del pijama de cuadros se le insinúa una erección. Se está imaginando al lado del cadáver de su padre, oyendo por primera vez, después de veinte años, tic tac, tic tac, tic tac.

Nieve. Había nieve a los dos lados de la carretera cuando viajé a Valencia; y continuaba allí cuando volví. El paisaje era blanco, se ajustaba a todas las metáforas. Nos detuvimos en la misma área de servicio de siempre, quince minutos, lo justo para bajar del autobús, estirar las piernas y tomar un café. Hice exactamente eso. Después, como me sobraba algo de tiempo, abandoné el amplio comedor y, a pesar del frío, salí al aparcamiento.

Fuera, a excepción de un hombre que viajaba con un grupo del IMSERSO no había nadie: nosotros y la nieve. Los coches aparcados, los autobuses con las puertas abiertas, el asfalto asomándose irreductible, fragmentado, a través de la inesperada capa de hielo.

El hombre fumaba. Me dio fuego y le imité. No hablamos más. Miramos en silencio la tierra repentinamente inmaculada. Nos tragamos el humo de nuestros cigarrillos.

Era una mañana de invierno; una mañana en trayecto, a medio camino, todavía en ninguna parte, sin conocer a nadie, dejándome llevar.

Ahora he vuelto.

He descubierto en la librería que el olor a vieja es idéntico al de mi último amor; así que cada vez que una anciana del barrio de Salamanca se acerca a mí para interesarse por algún título, yo pienso en el sexo.

Está la ciudad; queda la Literatura, cuyo engaño me recuerda al de un bosque en penumbra, detrás del que no se esconde ningún castillo. Y permanece la posibilidad de escapar, la confianza en el último aliento aún no dado.

Respirad hondo en medio de la nieve. Salid del camino.

Salgo del cine. He entrado de día; cuando abandono la sala ya ha oscurecido y las farolas están encendidas; los letreros luminosos destacan más. La calle, inmersa en el grueso ir y venir del invierno, está llena de gente sin tiempo para la primera sesión de un martes por la tarde; y de nuevo confirmo que disfruto de no tener nada que hacer si, a mi alrededor, todo el mundo continúa con horarios opresivos y obligaciones que cumplir, si nadie se detiene mientras yo me paro en seco y miro.

He visto María Antonieta por segunda vez.

Me gustó Lost in translation y con María Antonieta Sofía Coppola no me defrauda. El planteamiento es frívolo. Los colores pastel inundan la pantalla y la música electrónica ambienta el baile de máscaras en la opera de París inmiscuyéndose en un escenario histórico que, en teoría, no debería haberle pertenecido. He leído algunas críticas que tachan de snob y vacía la película. No estoy de acuerdo. Más bien al revés, la considero arriesgada, inteligente en su elección de no profundizar y conformarse con lo más fugaz de los personajes. La cinta es como ellos.

Me compro la biografía de la reina francesa que escribió Stefan Zweig, publicada por Debolsillo, y confirmo mis sospechas en una de las primeras páginas: Quizá la vida de María Antonieta sea el ejemplo más ilustrativo de la historia de cómo a veces una de esas personas mediocres es capaz de arar el destino y, con su puño imperativo, alzarse con fuerza sobre su propia mediocridad.

¿Qué habría sido de María Antonieta sin la Revolución Francesa? ¿Hablaríamos de ella hoy? Probablemente no. Vivió encerrada entre Versalles y Trianón, jugando, bailando, gastándose a espuertas el dinero. Zweig la llama en su libro La reina del Rococó y yo la imagino como una cría a la que, de haber vivido hoy, le habría entusiasmado la música electrónica como vehículo para expresar lo que sentía; una adolescente al límite de su época convulsa, y consecuentemente sola.

Pienso en ella y concluyo que merece la pena el exceso y el desafío, la temeridad... pero al mismo tiempo sé que mi vida minúscula, sin revoluciones francesas a la vuelta de la esquina dispuestas a magnificar mi razón de ser, no puede ir más allá de las pequeñas transgresiones: escabullirse del trabajo un martes por la tarde para ir al cine o alargar de forma imprevista un café en La Canela, salpicado de cigarros y anécdotas contadas por mis amigas.

Me subo al metro, regreso a la librería. Después llego a casa y enciendo el ordenador. En el silencio que me rodea, roto por los golpecitos de mis dedos contra el teclado, escribo esta palabra. No he dicho nada de lo que quería decir. Lo he dejado como rastro en el camino de vuelta a mi lugar seguro. Últimamente son muchas las cosas que me gustaría contar... y creo que las escribiré algún día. Seguro.

Empiezo Kafka en la orilla en año nuevo, después de ver con mi hermana Lo que el viento se llevó en un canal local. Cansadas de la televisión y sin ganas de salir, ella elige leer, quiere terminar cuanto antes una novela policiaca que no acaba de gustarle, Almas grises, de Claudel; y yo la imito.

En la portada de Kafka en la orilla hay un gato verde. En 1905, Soseki Natsume publicó en la revista Hototogisu el primer capítulo de una de las obras más importantes de la literatura japonesa, Yo, el gato. Cien años más tarde, Murakami, quién sabe si homenajeando a Natsume, se inventa a Kafka Tamura y a Nakata, un viejo extraño que tiene el don de hablar con los gatos y hacer que las cosas más absurdas caigan del cielo.

Comienzo la historia desde mi butaca, el primer día de enero: un domingo somnoliento en el que la tarde cae tejiendo en el patio de luces, entre las cuerdas de mi tendedero, un montón de sombras. Dentro de mi casa hace calor; la calefacción central del edificio siempre sobreactua. La lamparita de pantalla azul, que una amiga me dejó como recuerdo al abandonar la ciudad, ilumina a medias la salita minúscula. Y yo, con la resaca producida por el año que se ha ido, al llegar a la tercera o cuarta página leo: Tu corazón es como un gran río crecido tras un periodo de lluvia. Los postes indicadores del camino están, todos sin excepción, sumergidos por la corriente, o tal vez hayan sido arrastrados a otro lugar oscuro. Y la lluvia sigue cayendo torrencialmente sobre el río. Y cada vez que veas en las noticias las imágenes de unas inundaciones pensarás: sí, justo. Ese es mi corazón.

Kafka en la orilla me engancha como hacía tiempo no me enganchaba una novela. La leo de un tirón. Araño horas para quedarme sola y olvidarme de lo que me rodea. Permito que me destruya con su tristeza y, posteriormente, vuelva a lanzarme al mundo. Estoy sola y sí, he estado triste, pero algo me dice que empiezo a curarme por dentro. Lo noto por las mañanas, cuando recorro andando el par de calles que me separan de la librería; cuando voy en el metro y observo a la gente mientras escucho Ojalá en el mp3. Lo noto cuando me enfrento a la realidad empujada por la alarma insistente de mi móvil, que pasa de mí y no hace concesiones a mi desánimo.

En la novela de Murakami, a través de las situaciones más surrealistas, todos los personajes, de una u otra manera perdidos, alcanzan la misma conclusión: Merece la pena vivir, sin necesidad de razones.

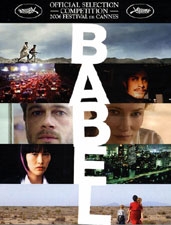

Veo Babel, de Iñarritu, y me recuerda a Código desconocido, de Haneke. Me gusta. Es viernes por la tarde y, después de dar una vuelta y comprarme un libro de Vila-Matas, que junto con Javier Marías integra el programa de mi asignatura pendiente por lo que a literatura española actual se refiere, acabo sola en unos conocidos cines de versión original del centro de Madrid.

La sala está llena, es el día del estreno. Como siempre, llego hiperpuntual y me convierto en la primera de la cola que se va formando detrás de mí. Todos tenemos entrada pero la sesión no es numerada y la tensión crece entre los que esperan; algo de lo que, afortunadamente, yo no me entero, gracias a Vila-Matas y su Historia abreviada de la literatura portátil, cuyo principio no me acaba de enganchar demasiado, aunque sí lo suficiente como para abstraerme de la impaciencia que me rodea.

Ya en la sala, cuando se apaga la luz e Iñarritu despliega su magia como un encantador de serpientes, caigo a sus pies y me dejo conmover por la cosmopolita Babel: por su imagen en carne viva y su música desnuda, cargada de desaliento. Durante la proyección, incómoda con el dolor de los personajes, me pregunto si existir no es una garantía de sufrimiento; y pienso que nadie entiende nada, no por falta de formación, sino porque nuestra voluntad es cero.

Las barreras son infinitas. Vuelvo a casa de noche, andando por Alcalá, donde han adornado los árboles con cordones luminosos. La luz dorada confiere a mi regreso un halo irreal. Madrid está repleta. Me cruzo con grupos de amigos que han venido de otra ciudad y se fotografían con sus cámaras digitales delante del Banco de España o de la boca de metro; con parejas cogidas de la mano; con gente sola, como yo. Camino deprisa, ha bajado la temperatura. Repaso la película: un escalofrío me recorre el cuerpo al considerar lo lejos que estamos los unos de los otros y lo poco conscientes que somos de ello.

Ojalá supiera utilizar las palabras como Iñarritu las imágenes; encriptar una historia y lanzarla al vacío para que alguien la recogiera e intentara comprender. Sólo el esfuerzo por descifrar el mensaje ya implicaría entendimiento.

Feliz 2007 a todos.

Después de morder la vida como una manzana ácida

Después de morder la vida como una manzana ácida

Despues de sentir con los dedos que el cielo es azul,

¿Qué nos queda ya por esperar?

No el crepúsculo de los dioses sino un amanecer preciso

De sucios ladrillos grises y vendedores de periódicos gritando guerra.

Alborada. Poema de Louis MacNiece utilizado por Silvia Plath para introducir sus Diarios.

Empiezo a tener pasado, me acuerdo de demasiadas cosas, y siento que me he vuelto mate. Eso me da miedo.

Escribo menos es obvio-. Trabajo sin cesar. Los días pasan sin dejar ninguna huella, uno detrás de otro. Nada más.

El otro día vino D a la librería. No lo esperaba y su visita por sorpresa me trajo recuerdos de un tiempo demasiado reciente, que ya no está.

Salimos. Delante de una caña, en un bar del barrio, lejos de los locales a los que acudimos con frecuencia, le conté cómo me sentía y, aunque creo que me entendió, al despedirnos, cuando volví a quedarme sola, recuperé sin querer la tristeza que, durante apenas un par de horas, me había abandonado.

Tengo amigos, hago lo que me gusta, he elegido mi ciudad. Sin embargo atravieso un mar picado e inhóspito, perteneciente a un mundo abandonado. No hay ninguna luz. Sé lo que ocurrirá mañana. Podría dibujarlo en un papel con una venda tapándome los ojos. Acertaría.

La librería es roja y está repleta de libros enormes que me miran. Los cambio de lugar; juego con ellos; conscientemente permito que la arena del reloj caiga a una velocidad vertiginosa, paliativa.

Y que nadie se lleve a engaño: sé que soy feliz. He aprendido algo: no existe la tragedia. No puede ser trágico lo que se repite hasta la saciedad. Sólo hay que tener paciencia porque, como en el caso del constipado, para este estado de letargo los antibióticos no sirven.

Mientras tanto, es Navidad. La iluminación de los grandes almacenes que hay al lado de mi casa es blanca, tirando a gris. Tenemos un calendario de Adviento en el escaparate y villancicos en el hilo musical. Nuestra clienta estándar es mujer, entre 50 y 70 años; generalmente protegida por un abrigo de piel; con mucho maquillaje y peinado de peluquería. Suele buscar regalos para sus nietos. Le enseño libros troquelados, con dibujos de Disney o basados en cuentos clásicos. Mantengo su conversación. Pero por dentro navego a la deriva. Silvia Plath llamó una vez a sus Diarios mi mar de los Sargazos. Los estoy leyendo y allí es donde me encuentro.

Llueve otra vez, y desde que se atrasó la hora anochece antes. Es sábado. Como con Vitu y después de pasar el rato tirados en su sofá viendo juntos Todo sobre mi madre, tapados hasta el cuello con la manta gris, vuelvo a casa paseando bajo la lluvia.

Aún no son las siete, pero los coches ya circulan con los faros encendidos y el cielo se ha convertido en un telón azul ceniciento, del que se desprende una luz plomiza, propia del fuego. Hace frío. Las zapatillas que compré con Pati en el Zara de Preciados están empapadas, sin embargo no tengo ganas de coger el metro. Necesito caminar, andar sola por la ciudad sorteando los charcos, los paraguas ajenos, que se cruzan con el mío. Mojarme. La ciudad está viva, llena de gente, escaparates y cafeterías proyectan un resplandor amarillo sobre la acera. Se acerca el invierno.

Me gustaría poder sentirme siempre como hoy. Lo pienso inmersa en el ruido del agua y del tráfico: no necesitar a nadie.

Esta semana he llorado en los trayectos de autobús, a lo mejor por culpa de los tangos de Calamaro, a lo mejor porque me duele todo sin aparente explicación. Cuando era pequeña y me dolían los pies, cosa que al tenerlos planos como tablas de planchar me pasaba muy a menudo, mi madre me decía que era porque estaba creciendo. Debo estar creciendo ahora.

"Hay una verdad más profunda en la ficción porque la memoria es imperfecta".

Lo dice Christopher Priest en La afirmación, escrita en 1981 y publicada por Minotauro. Yo le creo.

Los días pasan iguales, llenos de acciones y encuentros repetidos; construyendo ciclos demasiado obvios para el que se moleste en mirar atrás. Y en los trayectos, mientras espero el verde del semáforo o la llegada del autobús, ahora que con la cercanía del invierno empieza el frío, pienso en volver a escribir y siento que no estoy preparada. No tengo ganas, aún no me han pasado suficientes cosas. Me basta con sentarme cerca de la ventanilla y adivinar el paisaje fugaz, jaspeado por culpa de la lluvia. Atravieso un periodo de letargo.

Peter Sinclair, el protagonista de la novela, reinventa su historia y empieza compartiendo con el lector su única certeza: "Me llamo Peter Sinclair, soy inglés y tengo, o tenía, veintinueve años".

Poco más sabemos. ¿Qué nos dice lo que hemos vivido, los recuerdos que no conservamos intactos, sino tamizados por el aura caprichosa del paso del tiempo y nuestra propia percepción? ¿Qué nos cambia?

Al construir un relato con personajes, circunstancias y espacios que no existen, hablo de mí. Nuestra identidad nos limita, nos hace prisioneros de nosotros mismos.

He cumplido 29 años; ni siquiera 30, sólo 29; y el sábado, para celebrarlo, daré en mi casa una fiesta temática dedicada a los 60: THE FLOWER POWER PARTY. Pienso en eso ahora, que son las 08:59 de la mañana, y agoto mi café con leche delante del ordenador, antes de ducharme y salir escopetada hacia Las Rozas, ese lugar en medio de la Sierra, donde se encuentra la librería rodeada de montañas.

Pienso también en la nieve que llegará con el invierno y en la cantidad de cosas que todavía no he hecho y no quiero morirme sin hacer. Si fuera a morir mañana, ¿qué haría hoy? ¿Cruzar el Atlántico? ¿Puenting? ¿Paracaidismo? ¿Tratar de visualizar por última vez al hombre más atractivo del planeta, o sea, Nacho Fresneda?

¿Qué hariais vosotros?

Saluditos. He vuelto.

Vian escribió La espuma de los días en 1947, tenía entonces 27 años y sólo le falaban doce para morir. El miércoles pasado, Cain me regaló la novela al salir del trabajo. No la adornó con ninguna dedicatoria. Se limitó a dármela en señal de despedida. Intercambiamos un par de besos y cenamos una parrillada de carne en El Labriego. También estaban Albert y La Prima. Recuerdo que, nada extraordinario, fumamos y bebimos cerveza sin cesar; hablamos de la tienda y del sexo; de la eterna pantalla opaca que separa la mirada de los hombres y las mujeres. Nos reímos.

Acabamos en La Canela con un tequila, dos Mojitos y un Margarita. Seguimos riéndonos; seguimos mirando a otra parte, rendidos, permitiendo que el tiempo se diluyera por el agujero del retrete. De nuevo recorrimos de madrugada el centro de Madrid y, con pasos inseguros, volvimos a casa enmarañados en mil dudas, rompiendo la noche con nuestra conversación.

Al día siguiente, Albert, ciñéndose a su particular rito del Adiós, me regaló un cactus, el Cactus Alberto, y repetimos con él la misma operación de la noche anterior: más cerveza y más Mojitos; más charla intrascendente en La Canela, eso sí, protegiendo al cactus de toda agresión. Horas después, Ana, La Prima y yo, nos adentramos en la calle Fuencarral turnándonos para cargar con la minúscula macetita y, por un momento, pareció que sólo el portador del cactus tenía derecho a expesar su opinión. Quien llevaba a Alberto hablaba y los otros dos se dedicaban a escuchar. Era divertido, teníamos un largo trayecto por delante, ya era tarde y allí estábamos los tres, más felices que lombrices, mostrándole al cactus el lado oscuro de la ciudad.

Y sucedió la tragedia: La Prima lo sostenía cuando un escaparate detuvo su marcha. Había visualizado una cazadora verde y llena de cremalleras que la había dejado sin respiración. Todo fue muy rápido. Mientras La Prima permanecía inmóvil, hipnotizada por la belleza underground de la cazadora, un transeunte un tanto atolondrado, ajeno a nuestra historia, chocó con ella y Alberto cayó al suelo estampándose contra el asfalto.

- ¡Has matado a Alberto! -Gritamos al unísono Ana y yo.- ¡Asesino de Cactus!

El transeunte, un tanto atribulado -lo comprendo- se dio a la fuga mascullando un "Lo siento". La Prima, consternada, no dejaba de pedirme perdón. Nos arrodillamos para recoger al herido y de repente me sentí muy triste.

- Creo que voy a llorar. -Dije. Y entonces lloré.

Al final volvimos a casa en taxi. Alberto ha sobrevivido y yo empiezo mañana mi nuevo trabajo, lejos de la Fnac.

Lo que hemos compartido es tan fugaz e inconsistente que no lo olvidaremos nunca. Me gusta el título La espuma de los días; me hace pensar en la vida como en un rasguño; es leve y dolorosa a la vez.

Vuelvo a tener ganas de escribir. Son las nueve de la noche de un miércoles y escucho a Serrat. PF acaba de marcharse y se ha llevado con él el póster de Lo que el viento se llevó que le he regalado por su cumpleaños.

He estado viendo durante algunas semanas al poeta A. Hemos ido al cine, nos hemos liado en el portal a las dos de la madrugada; también en su coche, pero no nos hemos acostado juntos. No estoy enamorada de A, y eso que he hecho un esfuerzo admirable por sentirme atraida por él... pero nada, res de res. El poeta A no es PF y, aunque es una antología viviente de la poesía inglesa e italiana, nunca se dirigiría por iniciativa propia al Corte Inglés para comprarse los grandes éxitos de Karina o las nueve temporadas de Buffy cazavampiros... así que, lo siento, no me puedo enamorar de él.

El verano se acaba y, mientras me preparo para dar el salto a un trabajo nuevo, PF duerme la siesta conmigo y se ríe cuando, por fin, después de casi un año de encuentros y desencuentros propios de parvulario, nos ponemos a hablar de temas serios. Por la ventana abierta de mi habitación se oye la conversación de la mujer del portero con sus padres, que han venido del pueblo para pasar las horas muertas en el patio de este edificio perdido en el barrio de Salamanca. Tenemos tabaco y chocolate con almendras. No hace demasiado calor y nos queremos. No sabemos cómo, pero sí que no podemos cambiarlo; que volveremos a dejarnos mil veces más y volveremos a besarnos otras mil veces, a escondidas, compartiendo con la mirada un secreto que ya no queda nadie por saber.

La tarde cae. Algunas cosas van a cambiar, sin embargo otras, por raro que parezca, van a seguir siendo las mismas. Hoy pienso así y con eso me vale. Hoy tengo confianza en que dejarse llevar es la mejor opción, eso sí, después de elegir un camino; elegirlo y seguirlo sin miedo, con todas las consecuencias.

Me gustaría ser más concisa, pero las palabras sobran, cada letra complica mi visión de la realidad de repente tan clara. Un montón de tramas confluyen en este momento: La Prima de la Streep ha perdido su coche, Vitu se va a Canarias de vacaciones, Naoko medita sobre la posibilidad de comprarse unos tirantes y hemos comido juntos parrillada de carne en uno de esos bares donde cada mesa tiene su propio barril de cerveza. Y empieza a hacerse de noche antes.

La canción de Serrat ha terminado. Suena Mejor, de Los Brincos.

Voy a cumplir 29 y a las 21.36 horas del miércoles 23 de agosto de 2006, pienso en nuestra verdadera historia, que es como la muñeca rusa más pequeña, nadie la ve.

Me preparo para echar de menos.

Pasan las cosas, y de repente las imágenes de ayer me parecen lejanas, como un sueño. La memoria es caprichosa y cuando quiere se adelanta al paso del tiempo para concederle a lo reciente la pátina de lo que ocurrió hace mil años, e impregnarlo de nostalgia.

No hay que volver atrás...

Escucho los tangos de Calamaro.

Tendré que explicarme.

Fue el martes, alrededor de las cinco, la tienda estaba semidesierta y atendí a Letizía. Muy delgada, iba sin pintar y llevaba el pelo un poco sucio; unos tacones de impresión, semiocultos por unos pantalones de lino, y una camisa de corte imperio. Me pareció una chica normal, algo apocada, reducida por sus dos guardaespaldas del tamaño de un armario, que la vigilaban con celo, como si temiesen que en cualquier momento tratara de escapar.

Al principio no me dijo nada. Se paseó indecisa por los paneles de Literatura Extranjera, donde no encontró a Spengler y su Decadencia de Occidente. Y sólo ante el fracaso se acercó a mí para preguntarme por ella con una voz suave, dedicándome un telediario personalizado. Le pedí que me acompañara al ordenador y, siempre tuteándola (Vitu puso el grito en el cielo cuando se lo conté), la guié hasta su libro: Filosofía, una edición de bolsillo en dos volúmenes, cuyo valor no superaría los 20 euros.

Letizía... todavía deambuló por la tienda un rato más, sola, con la única compañía de mi sombra y las cincuenta miradas de los curiosos contenidas a una distancia prudencial. Pobrecilla, observada cual animal de zoo durante cada milésima de segundo. Al final quiso saber donde estaba el baño; pensé que a lo mejor quería entrar, echar el pestillo y saltar por la trampilla a la escalera de emergencia, para huir... pero no pudo ser. Mi jefa insistió en acompañarla y ni siquiera entonces le dieron un respiro.

Han pasado más cosas, pero su importancia queda velada ante acontecimiento semejante: Letizia y yo unidas de por vida gracias a Spengler, que, quién sabe, tal vez será su "distracción" durante un trayecto de avión privado o se convertirá en su lectura de cama por un tiempo. Quizás se lo regale a Felipe o lo deje olvidado en la habitación de alguna embajada extranjera.

Pequeño Spengler... que la suerte viaje contigo.

Manga en japonés significa historieta.

En fin... a los pocos días de mi desembarco en Infantil y Cómic recibo la inestimable misión de ordenar la mesa y los paneles expositores de manga. Hay que decir que, hasta el momento en que me asignaron la sección, solía cruzarla corriendo porque

a) no me interesa

b) está llena de niños

y c) está llena de adultos jóvenes que no se lavan.

Esa es la fauna que me rodea cuando Ana, mi jefa, me anima a que nos pongamos manos a la obra. Son más o menos las diez de la mañana y no he desayunado, no he tenido tiempo de hacerlo en casa y la máquina de café de la sala de descanso se ha estropeado justo hoy. El aire acondicionado de la planta tampoco funciona y PF no me quiere por enésima vez, así que es mi estómago famélico y al borde de un espasmo el que recibe las incomprensibles intenciones de Ana, que parecen formuladas en otro idioma: "Quiero que busquemos al Capitán Tsubasa para ponerlo al lado de Fruit Basquet y Saint Seiya. ¿Te parece bien? ¿O prefieres que mantengamos Akira con el 23 de Naruto y Ranma? Eh, ¿qué prefieres?"

Prefiero morir.

Nos dirigimos al montacargas donde se apilan cajas y cajas de pequeños e indescifrables mangas con las sobrecubiertas de colores y las páginas en blanco y negro llenas de personajes con los ojos grandes y, por lo general, las extremidades largas. Ana busca y rebusca mientras yo la observo como si se tratara de un visitante recién llegado de otro planeta. No estoy allí. Ya no quiero estar allí. Quiero una historia nueva que no chirrie igual que un disco rayado; una canción que no vuelva a empezar, sino que suene por primera vez.

La tarde anterior, en el cine con S, comimos palomitas. Cuando terminó la película, el recipiente de cartón vacío tenía manchas de aceite. Haciendo gala de una ausencia completa de civismo, lo dejamos olvidado en la butaca a la hora de salir. La imagen del cartón manchado vuelve a mi mente revelándose como el soporte perfecto para dibujar lo que me pasa. Lo pienso, y Ana sigue extrayendo su selección de manga delante de mí.

Hace un calor que pesa, difícil de atravesar. Hablo, me río en el cambio de turno, salgo a las tres y media con Naoko y me tomo unas cervezas. Intercambio con PF algunos mensajes de móvil, trato de dormir. Frases cortas para acciones que podría realizar a tientas. Sólo el manga, único desconocido, me ha desafiado hoy.

Es una pena.

Once de la mañana. Luis Miguel cantándome desde el ordenador. Dice más o menos: Tengo todo excepto a ti... y la humedad de tu cuerpo. Hecho: Luis Miguel tiene letras un poco pornográficas que de repente me encantan. No sé si esto será síntoma de algo, pero el caso es que aquí estoy yo, trajinando por la casa, canturreando la humedad de tu cuerpo arriba y abajo. Café con leche arriba, café con leche abajo. Tic tac, tic tac... como un ratón de laboratorio en una caja de zapatos, corriendo de un lado a otro mientras el tiempo aséptico, cual mano enfundada en guante de látex, marca el ritmo con suaves golpecitos sobre la mesa.

Pienso que ninguna emoción me merece crédito y, al mismo tiempo, esta mañana me siento un poco triste. Es verano, tengo resaca, menos uñas que nunca y, como siempre, un montón de pájaros en la cabeza.

El martes por la noche fui al cine con PF. Vimos La educación de las hadas y no nos gustó; a lo mejor porque nos pasamos gran parte de la película acariciándonos y dándonos besos.

Querer a PF implica volver a ser adolescente otra vez, enamorarse con gestos y palabras torpes, de instituto. Empezar. Me inspira ternura.

Es de noche y estamos en la cama. Hemos hecho el amor, compartido un cigarro y comido chocolate con almendras; somos ratones ciegos que recorren un camino aprendido de memoria. PF me abraza en silencio y, precisamente porque no dice nada para llenar los minutos que prolonga el abrazo, sé que me quiere.

Hagamos lo que hagamos, por mucho que nos abandonemos, nuestra historia no se va a acabar. Imagino un pez fuera del agua, boqueando, a punto de palmarla. Lo miro sin dolor, esperando cruel a que se quede quieto, pero no se muere nunca. Algo así nos pasa.

Me gustaría que todo fuera más fácil y ser capaz de no contar nada; me gustaría que mi ánimo no cambiara con el cambio de canción y que alguien me indicara el rumbo para no cometer errores. Si pudiera, me gustaría estarme calladita y no desprenderme de lo que vivo en este blog.

Pero soy lo que escribo. Mi experimento soy yo.